誰のための何のため? 暮らしの豊かさとは? そんな言葉をたくさん聞いた1日でした。 [no_toc] 写真 aukio 2024年1月23日三宅商店、水辺のカフェ、林源十郎商店など、倉敷の数多くの人気スポットを立ち上げてきた辻さん...

アイデアの作り方

アイデアは、組み合わせ

アイデアとは、すでにある何かと何かの組み合わせです。

新しいアイデアといっても、全く何もないところから生まれるわけではありません。

アイデアを作るとは、新しい組み合わせを作ることです。

過去の画期的なアイデアもすべて、何かを組み合わせることで生み出されてきました。

知識は、材料

いろいろな事を知れば知るほど、それは組み合わせるための材料が増えたということになります。

知識が増えるほど、アイデアの可能性は広がります。

組み合わせる材料に垣根はありません。いろんな分野の知識や経験があるほど、豊かな発想に結びつきます。

閃かないなら、刺激を与える

いくら知識があっても、最良の組み合わせは簡単には見つかりません。

外に出てみたり、本を読んだり、スマホを見たり、誰かと話したり、寝てみたりなど、刺激を与えることでふとひらめく瞬間があります。頭の中に漂っている情報のかけらをゆっくりとかき混ぜるように、頭の中に新たな情報を投げ入れるようにして、刺激を与えていきます。

失敗なく、実現するために

思いついた瞬間は最高のアイデアのように感じても、よくよく考えてみると欠陥だらけだった。ということもよくあります。

良いアイデアでも、実現に向けて行動を起こす勇気が出ないこともあります。

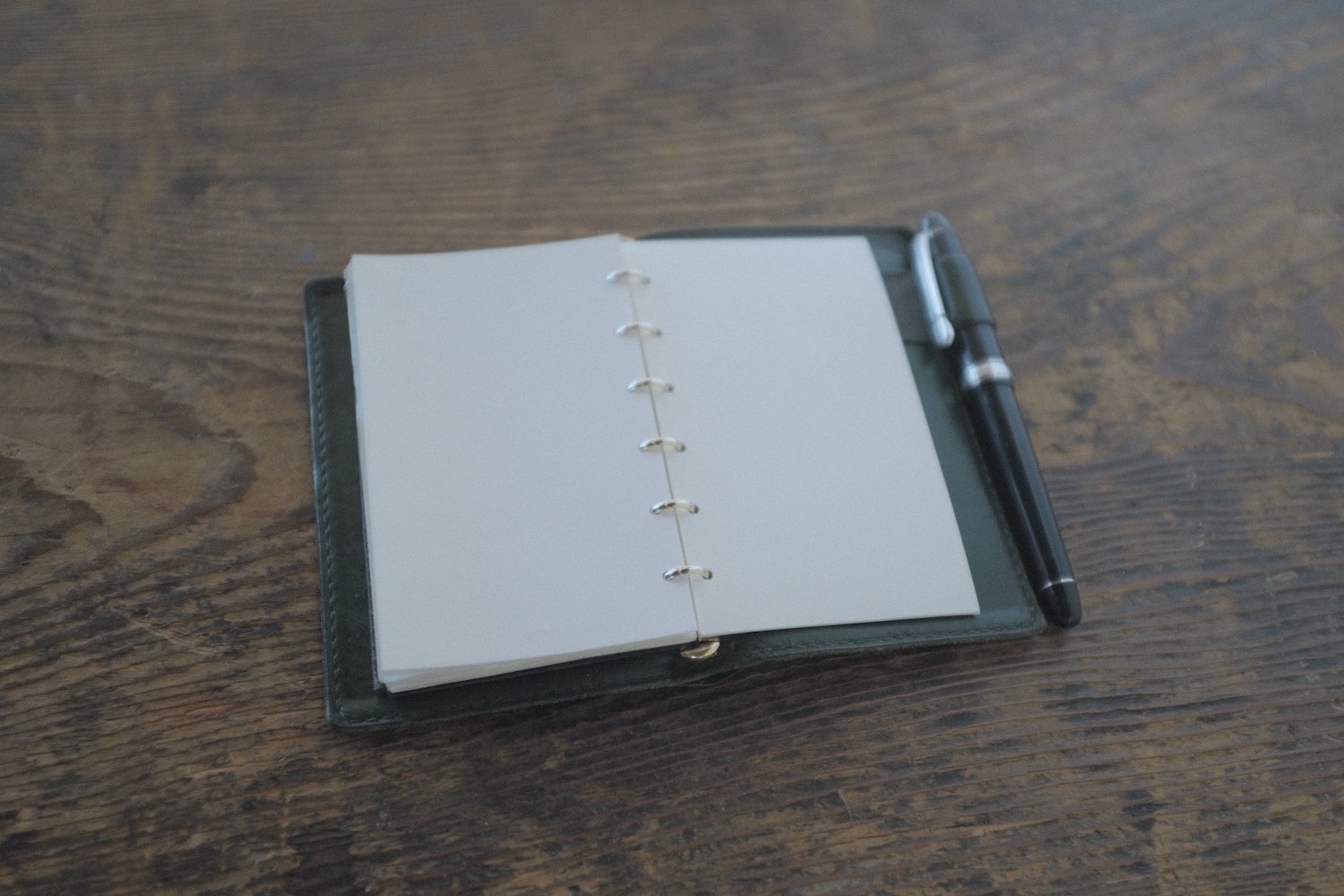

失敗のリスクを最小限にして良いアイデアを実現していくためには、書いて読み返すことが大切です。

書いて読み返すことによって何度も向き合うことができます。理解が深まり、事前に欠点を見つけて改善していくことができます。

そうやっていくうちに、本当に良いアイデアだと思えるものについては、実現したい気持ちが強くなっていきます。

次第に、自然と行動に移せるようになっていきます。

何度も向き合っている分、失敗のリスクも少なくなります。

コツ

アイデアを考えるために大切なことは、本質を考えることです。

本質を考えて、要素ごとに分解して、それぞれの要素に当てはまる材料を集める。そしてそれらを組み合わせていきます。

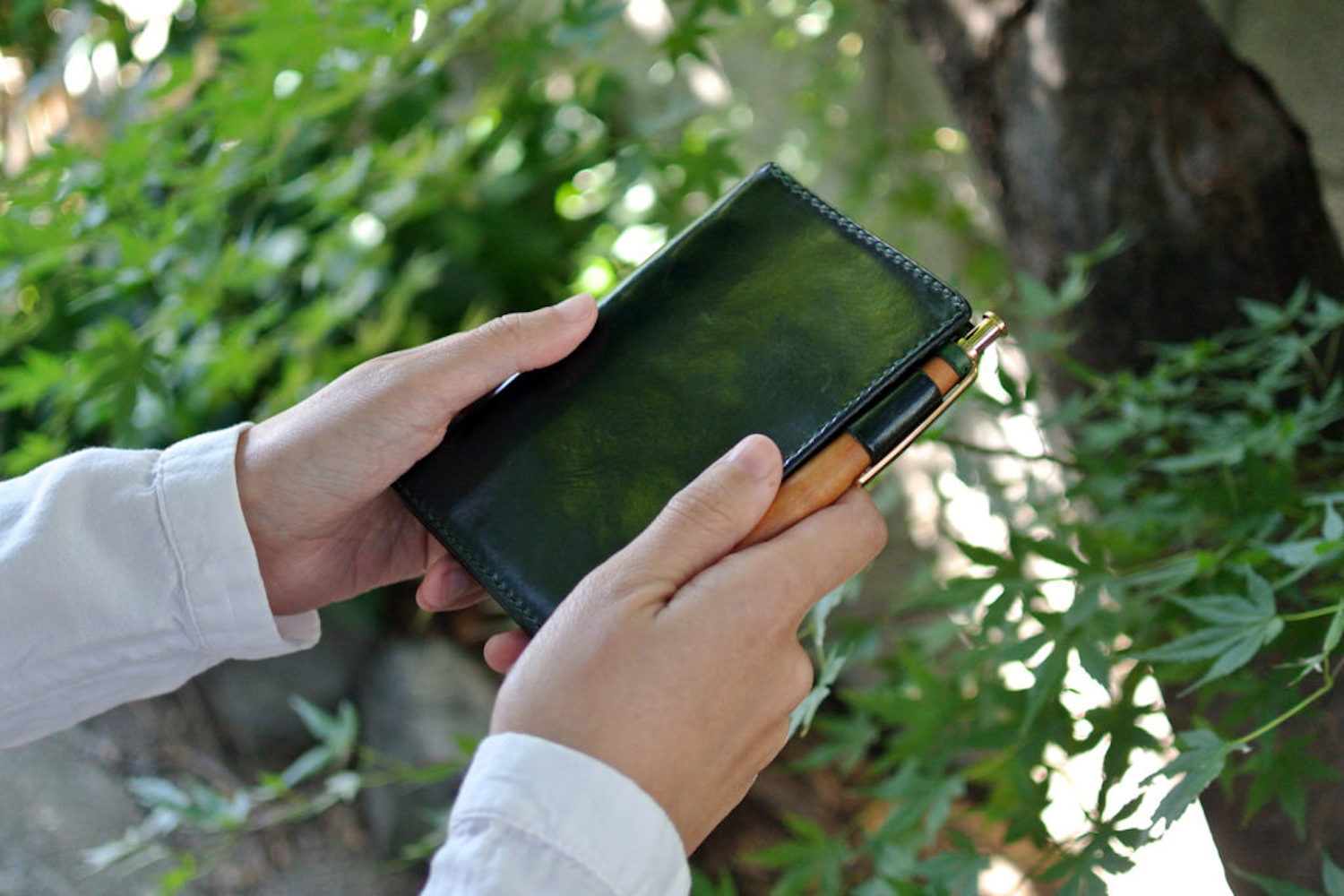

例えば僕の場合は、「最高の持ちモノを作る」という目標があります。

誰もが自身の能力や魅力を引き出せるような、そんな持ちモノがあると良いですよね。

「最高の持ちモノってなに?」について考えるとき、僕は3つの要素に分解しました。

使いやすさと軽さと心地良さです。

取り出しやすさや使い勝手の良さ。そういう使いやすさはもちろん大切ですし、持ち歩くものなら軽さも大切。そして使いたくなるような見た目の良さや心地の良い質感も大切です。

「最高」という曖昧なものを「使いやすさ」「軽さ」「心地良さ」という3つに具体化しました。

次にそれら一つ一つと向き合っていきます。

例えば使いやすさについて考えるときには、よく仕事場やホームセンターからヒントを集めます。

仕事場は作業を効率化するために、使いやすさに対する工夫が多い場所です。いろいろな仕事場を見ることで、使いやすさに対するヒントが得られます。

心地良さについて考えるときには、自然やデザイン、アートあたりのジャンルからよくヒントを得ます。

そうやって要素を分解して、それぞれの要素で探っていくことで「持ちモノ」とは直接関係のない「仕事場」や「自然」からヒントを得ることもできます。

世の中の全ての事柄がヒントになり得ます。簡単にはつながらないようなところからヒントを得ることによって、ありふれたものではない全く新しいアイデアが生まれたりもします。

まとめ

アイデアは組み合わせです。

知識は材料です。

閃かないなら刺激を与えます。外に出てみたり、本を読んだり、ネットを見たり、誰かと話したり、寝てみたりをしてみてください。

失敗を最小限にして実現していくためには書いて読み返します。

本質を捉えて、要素ごとに分解し、それぞれの材料を集め、組み合わせます。

アイデアの作り方(手順)

目的を定める(何のためのアイデアか?)

↓

目的を分解する(要素ごとに)

↓

材料を集める(自分の知識と経験から、本から、ネットから、人から、自然から、町から、そのほかいろいろなジャンルから)

↓

材料を組み合わせる(カードに書き出して並べかえたりしながら。思いつかないときは散歩したり、遊んだり、休んだり、寝てみたり、誰かと話してみたり、情報をインプットしてみたりしながら)

↓

思いついたらメモする

↓

流し読みでも良いからメモを読み返す。(繰り返し)

↓

気づいた欠点や新しい広がりなどを書き込みながら、アイデアの完成度を高める

↓

実現したくなったら行動に移す。

仕事や暮らしをより良くするためにはアイデアが必要です。

どんな分野の仕事も、アイデアを考える力が大切になっていきます。

アイデアを考える力は、特別な人だけが持っているものではありません。

ぜひ日々の思いつきを形にしてみてください。

「心地よい暮らしをつくるアイデアを」

-

2024.01暮らしと町並み。

2024.01暮らしと町並み。 -

2024.07システムダイアリーのシステム手帳

2024.07システムダイアリーのシステム手帳1968年、日本で最初にシステム手帳をつくったシステム手帳メーカー、システムダイアリー。 楕円のリング金具、ポケットにギリギリ入るサイズ感、豊富なオプションアイテムなど、当初から今も変わらないそれらの特徴は、未だに唯一無二の使い心地を与えて...

-

2024.01やりたいことを見つけるためにしてたこと

2024.01やりたいことを見つけるためにしてたこと自分のやりたいことって何だろう? 誰しも1度は考えたことがあるのではないかと思います。 自分の場合は中学や高校で進路を考えるとき、どれだけ考えても思いつくことはありませんでした。高校を卒業して就職してもその問いは消えることなく、ずっと悩み続...

-

2023.12書く – 1 「書いて未来を描いてく」

2023.12書く – 1 「書いて未来を描いてく」思ったことや考えたことを整理していく アイデアを生み出し育てていく 方向性を定めていく 気持ちの整理をする そういったときには、デジタルツールの開発が著しく進む今でも紙に書く方が適しているように感じていて、意識的に紙のノートを使っています。...

カート

カート

マイページ

マイページ